24年1月中旬,飞到厦门,再驱车到福建漳州下面的平和县。久闻平和县是全国最大的柚子产地,这次花了两天时间,在当地走访了柚子、白芽奇兰茶等相关的产业。

当登上高寨的“柚达拉宫”,俯瞰眼前的万亩柚海,和更远处的云雾环绕下的叠叠群山时,即便是已经错过了最好的季节,也仍然被景色所触动。而看到大量因为无法及时采摘,而任其脱落在田间的柚子时,也不禁触目惊心。当下,很多地区的农业产业,都面临产能过剩、营销瓶颈、消费降级等痛点,其背后涉及到当地产业结构调整等核心问题,如何突破,固然是艰巨的挑战,也是重构地域能力的机会。

每到一地,当地朋友最乐于介绍的内容就是文化、典故和历史名人。在平和,被提及最多的名人是王阳明和林语堂。这里是林语堂的故乡,仍有故居在,可惜此次没机会参观。而王阳明与平和的渊源则更深,是他曾两度向朝廷上书而设立了平和县。而缘何设立平和县,则与王阳明在正德年间,亲自率兵在漳南肃清了詹师富等山民暴乱,为了进一步稳定漳州地区的安定有关。

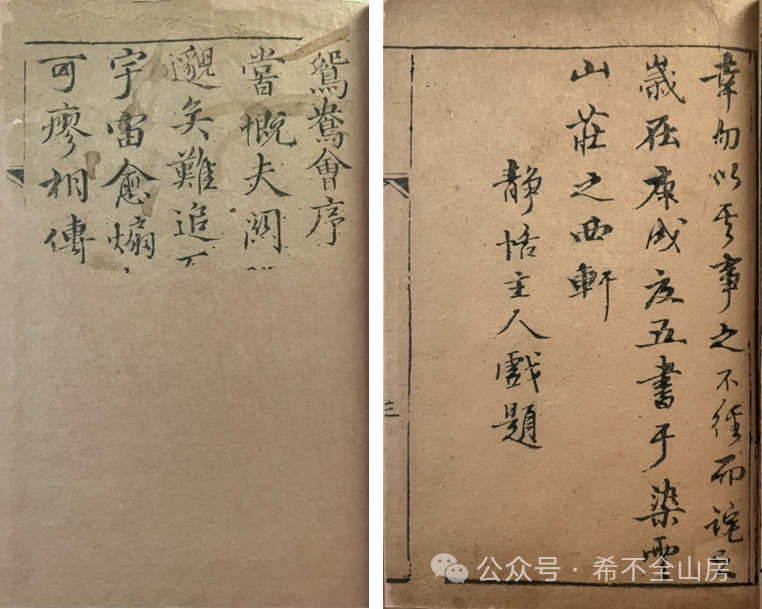

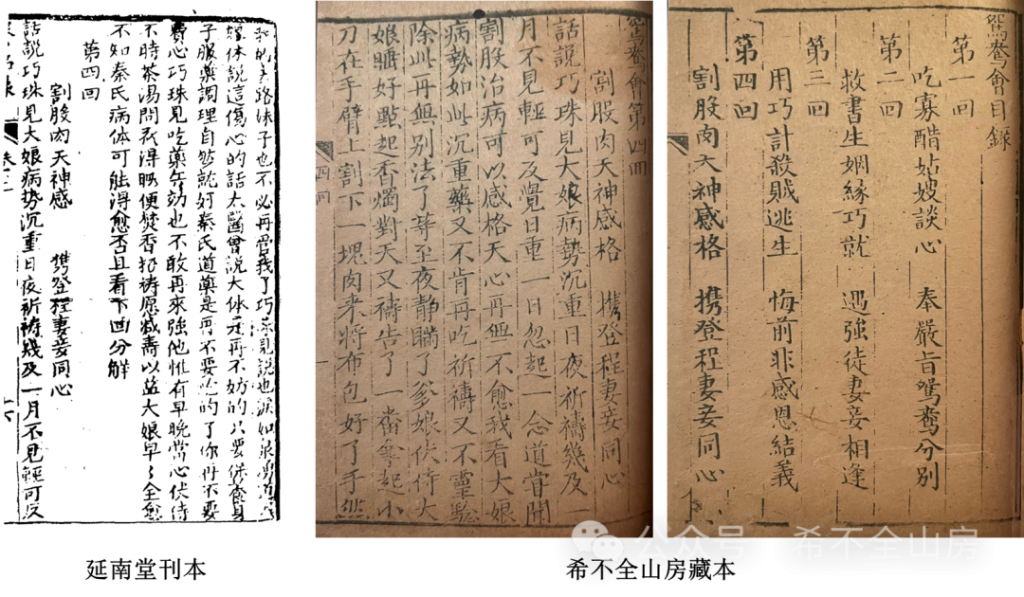

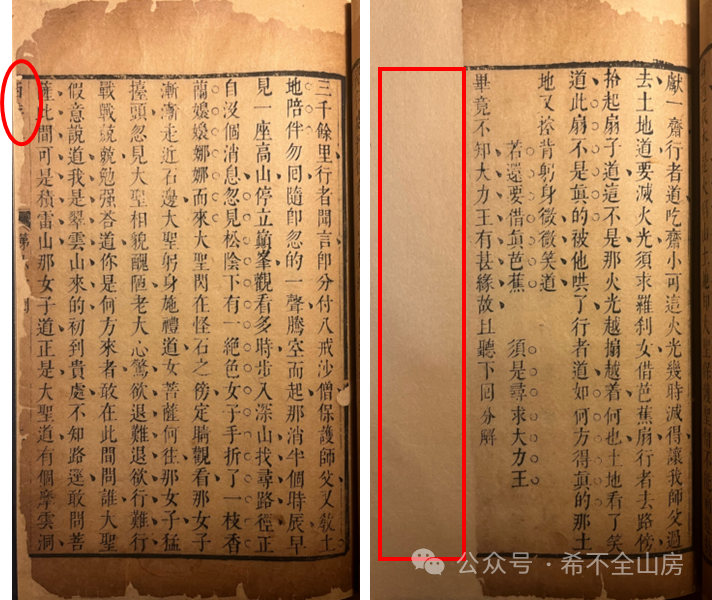

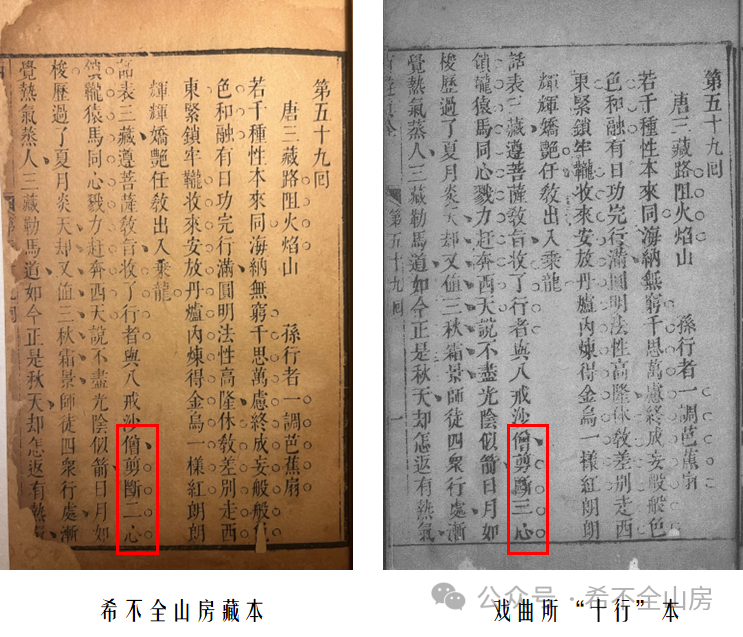

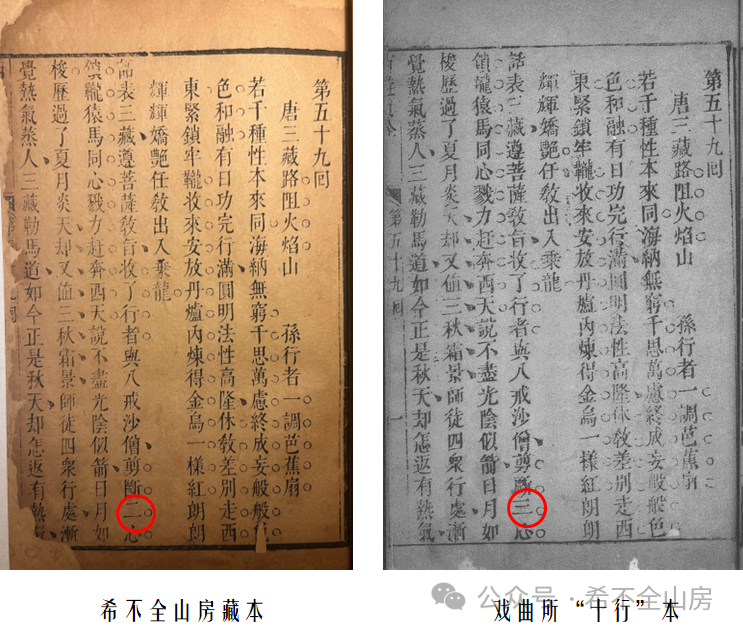

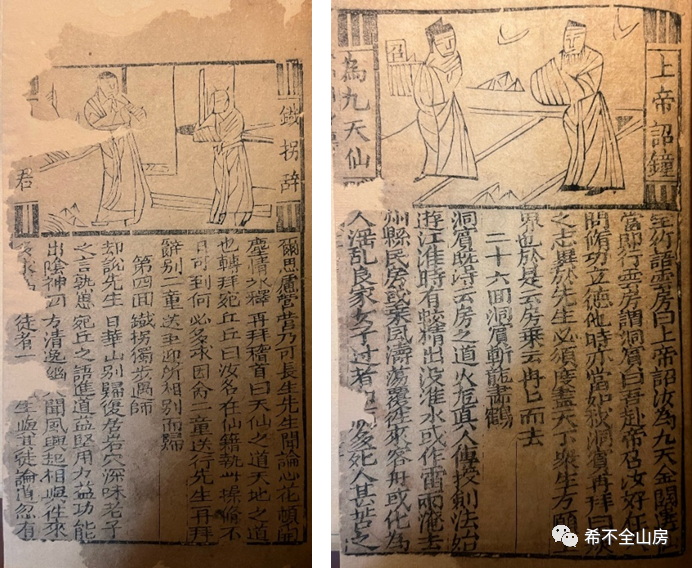

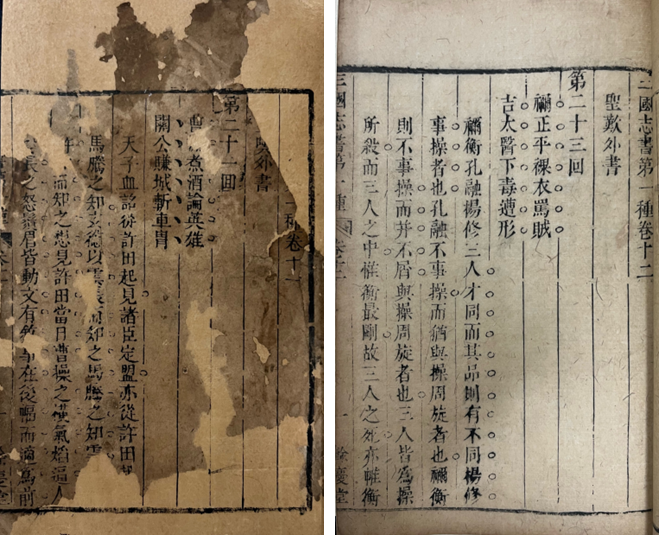

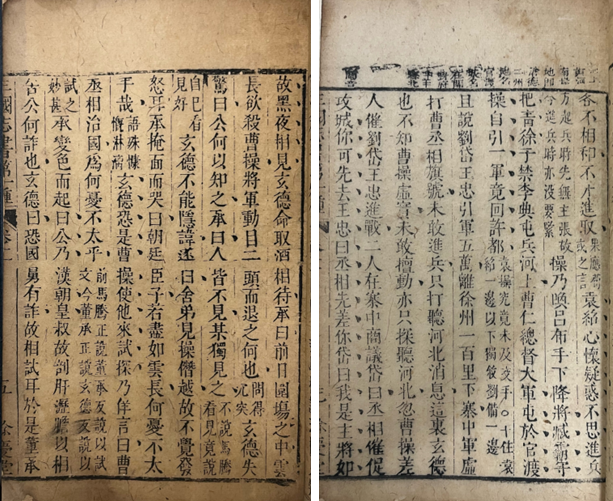

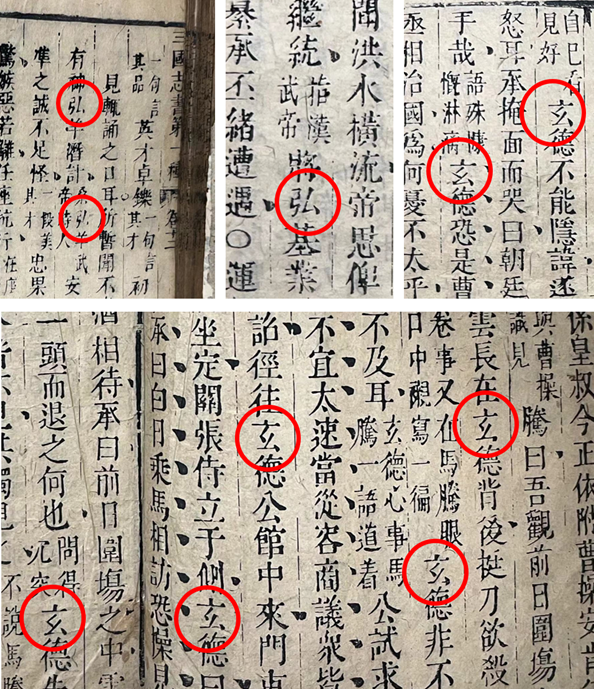

王阳明,名王守仁,字伯安,号阳明,生于明成华八年(1472年)的浙江余姚。素有“完人”之美誉,即立功、立德、立言,文韬武略,皆堪称楷模,“知行合一”等心学思想影响古今中外。这样一位“传奇”人物,自然也是小说创作的大好题材。明代即有小说《皇明大儒王阳明先生出身靖乱录》,演绎其事。《皇明大儒王阳明先生出身靖乱录》收于冯梦龙的《三教偶拈》,原刻本现藏于日本,而《皇明大儒王阳明先生出身靖乱录》亦有单行本存世,可惜已经不是中国的原本,而是日本的刻印本。日本的刻印本,并不是很难得到,希不全山房即收藏有两种,分别是“弘毅馆”本和“嵩山堂”本,其中“弘毅馆”本在先。

《皇明大儒王阳明先生出身靖乱录》是中篇小说的规模,里面亦有对于漳南战役的直接描写,可见此役,对于王阳明,也是其重要的里程碑和军事才能的体现。小说写到:

因漳贼詹师富、温火烧等连年寇盗,其势方炽,移文湖广、福建、广东三省,克期进剿。

赣民多受贼贿为之耳目,官府举动,贼已先觉。先生访知军门有一老隶奸狡尤甚,忽召入卧室,谓之曰:“有人告尔通贼,你罪在必死;若能改过,悉列通贼诸奸民告我,我当赦汝之命。”老隶叩头悉吐其实,备开奸民姓名。先生俱密拿正法。又严行十家牌法。其法十家共一牌,开列各户籍贯姓名年貌行业。日轮一家,沿门诘察,遇面生可疑之人,即时报官,如或隐匿,十家连坐。所属地方,一体遵行。又以向来远调狼达上军,动经岁年,糜费巨万,骄横难制,有损无益。乃使各省兵备官,令府州县挑选本地真正骁勇,每县多者十人,少者七八人。大约江西、福建二省,各以五六百名为率,广东、湖广二省,以四五百名为率,其间有魁杰出群、通晓韬略者,署为将领。所募骁勇,随各兵备官屯札训练,无事拨守城隘,有事应变出奇。

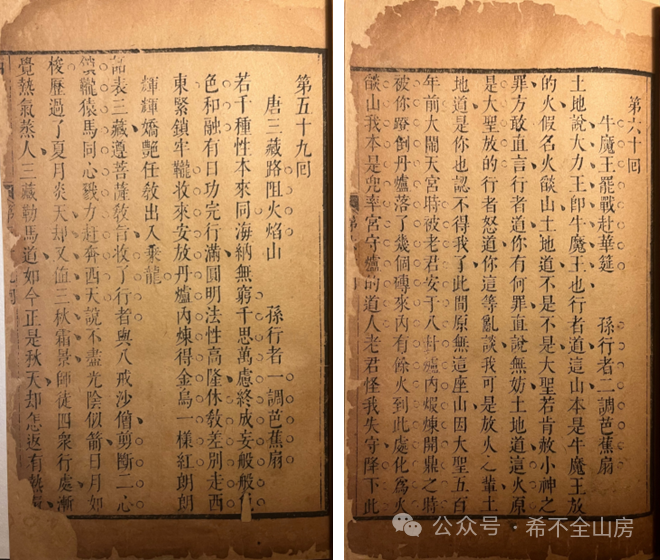

到任十馀日,调度略毕,即议进兵。兵次长富村,遇贼大战,斩获颇多。贼奔至象湖山拒守,我兵追至地名莲花石,与贼对垒。会指挥覃桓率广东兵到,与贼战,小胜遂进前合围。贼见势急,溃围而出。覃桓马蹶,为贼所杀,县丞纪用亦同时被害。诸将气沮,谓:“贼未可平,请调狼兵,俟秋再举。”先生阳听其说,进屯汀州府上杭县,宣言:“大犒三军,暂且退师蓄锐,俟狼兵齐集征进。”密遣义官曾崇秀觇贼虚实,回言贼还据象湖,只等官军一退,复出劫掠。先生乃责各军以失律之罪,使尽力自效。分兵为二路,俱于二月廿九日晦日,出其不意,衔枚并进,直捣象湖夺其隘口。众贼失险,复据上层,峻壁四面,滚木礧石,以死拒战。先生亲督兵士奋勇攻之,自辰至午,呼声震地。三省奇兵从间道攀崖附木,四面蚁集,贼惊溃奔走,官军乘胜追剿,贼兵大败。先生乃分遣福建佥事胡琏、参政陈策副使唐泽等率本省兵攻长富村,广东佥事顾应祥、都指挥杨懋等,率本省兵攻水竹、大重坑。先生自提江西兵,往来接应。不一月,福建兵攻破长富村巢穴三十馀处,广东兵攻破水竹、大重坑巢穴一十三处。斩首从贼詹师富、温火烧等七千馀名,俘获贼属及辎重无算。漳南数十年之寇至是悉平。

以二月出师,四月班师,成功未有如此之速者。